安博体育注册 anbotiyuzhuce 分类>>

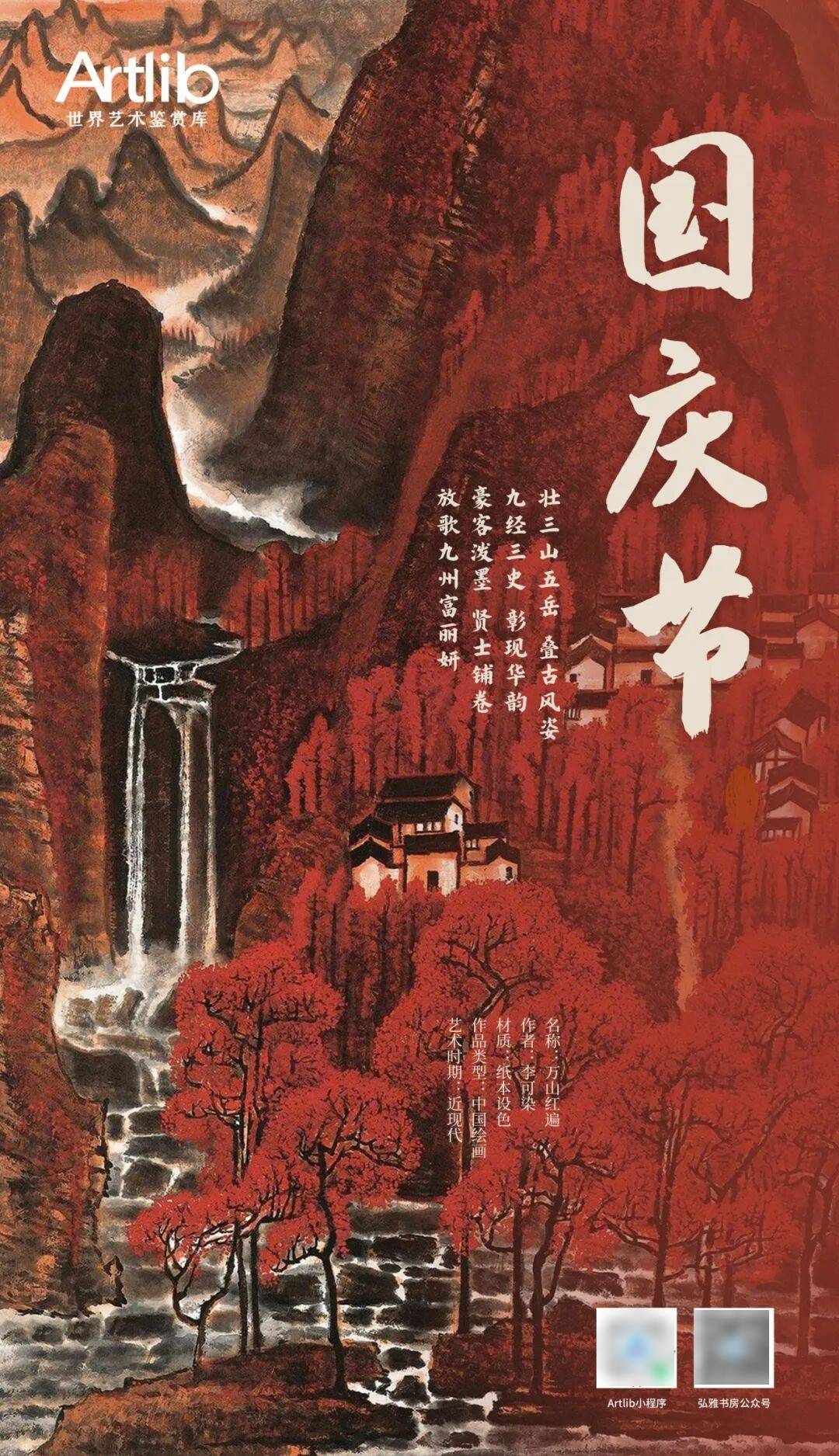

安博体育- 安博体育APP下载- 官网国庆 人民万岁——群众是时代最有力的主角!

安博体育,安博体育APP下载,安博官方网站,安博官网,安博体育官网1、PC端访问图书馆主页—电子数据库—中文—51 世界艺术鉴赏库;

从开国大典上的集体欢腾,到改革开放后的个体生活,再到新时代的多元群像,画布上的每一张面孔、每一个姿态,都镌刻着时代的印记。

这些形象的变迁,不仅折射出美术创作范式的演进,更见证了国家发展与社会心态的深刻变革。

新中国成立初期,正处于国家建设的初创与奋进的时代,美术创作肩负着凝聚民族力量、歌颂时代成就的使命。此时的人民“群众”形象,并非独立的个体,而是融入宏大历史叙事的集体符号,彰显着团结、昂扬与无限的革命激情。

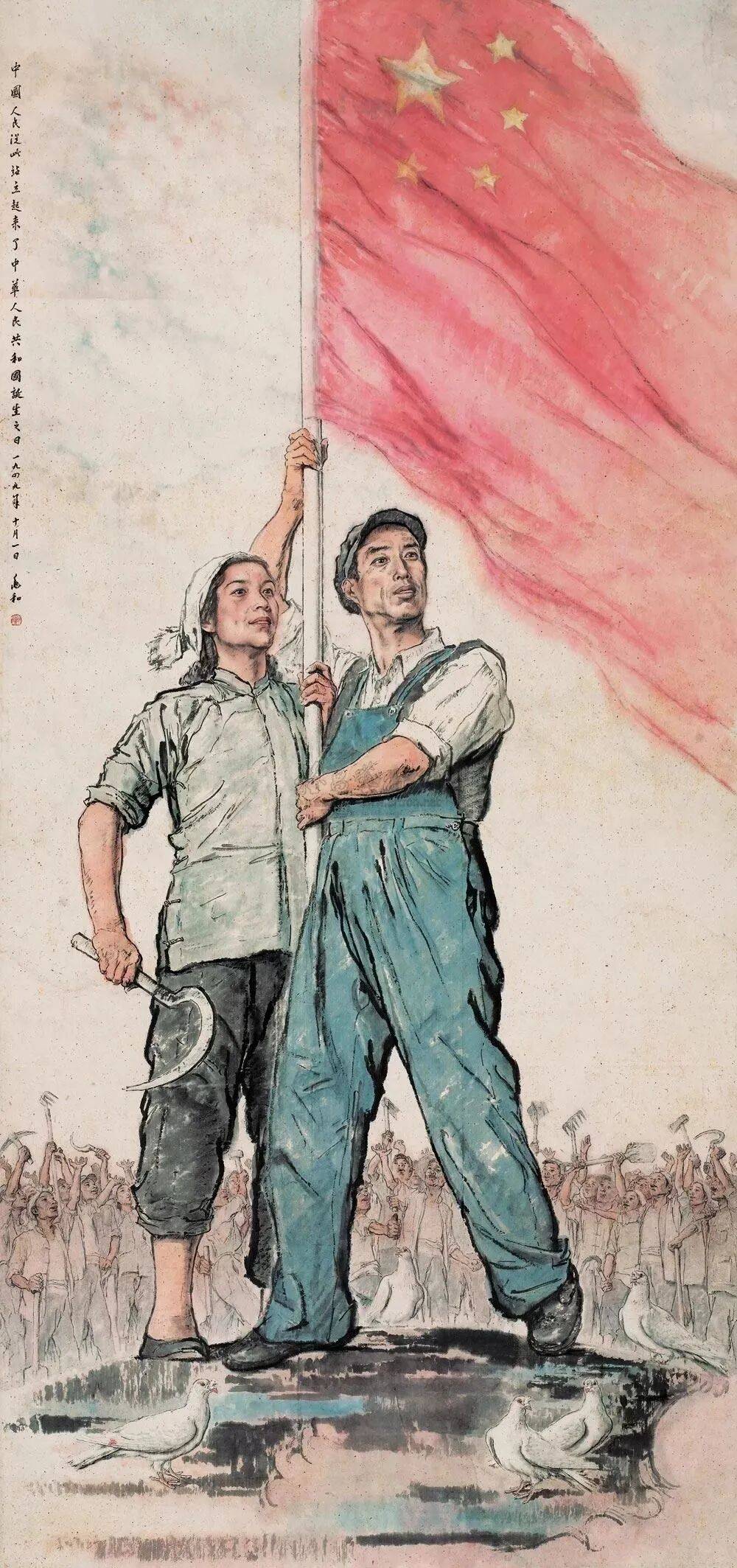

占据画面半幅尺寸高的一男一女,他们身着工农服装,高举国旗,目光坚毅,动作有力,形象鲜明地代表了工农阶级,成为新中国人民的象征。画面背景上欢呼雀跃的工农群众,作者采用虚化白描的手法,与前边象征和平的鸽子相互呼应,强化了作品的主题。

蒋兆和1949年创作的《中国人民站起来了》与新中国同龄,是这一时期的典型代表。这幅画也被简称为《人民图》,作者用写生的方式完成对“人民”形象的创作,具有非常鲜明的时代特色。

《开国大典》也是董希文的成名作,创作于1953年,描绘了1949年10月1日中华人民共和国开国大典上,在城楼上宣读中央人民政府公告,宣告中华人民共和国成立的历史事件,是中华人民共和国成立的艺术见证。画面气势宏大,喜气洋洋,毛主席和其他人神采奕奕,气度不凡。作品采用严谨的写实笔法,真实再现了这一伟大历史时刻,又借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法,拉大了蓝天与红灯笼、红地毯之间的色彩对比,增添了节日的喜庆气氛。

《开国大典》堪称这一时期的巅峰之作。画面中,广场上的人民群众汇成了一片沸腾的海洋,他们身着统一的服饰,面孔被简化却充满力量,身姿挺拔昂扬,目光齐刷刷地投向城楼中央。这里的群众没有具体的姓名与身份,他们是 “人民” 这一宏大概念的具象化呈现,是新中国诞生的见证者与参与者,其存在的意义在于构建“国家新生” 的庄严叙事,传递出整个民族站起来的自豪与振奋。

1956年9月,中国第八次全国代表大会在北京隆重召开,标志着新中国成立以来对生产资料私有制的社会主义改造基本完成,党的工作重点开始转向社会主义建设上来。这是新中国历史发展的一个重要转折点,也为稍后的当年“十一”活动增添了更为热烈的欢庆氛围。

画家描绘的是1956年“十一”期间,广大民众载歌载舞、欢度国庆的壮观场景。画家摄取了南京城市中心——新街口广场北侧的一个欢庆场面:平坦宽阔的中山路上,参加的工、农、兵队伍由近及远一望无尽,此刻正在朝气蓬勃地从北向南、依序通过新街口广场。彩旗飘扬,锣鼓喧天。“庆祝国庆”“社会主义胜利万岁”“庆祝中国第八次代表会议”等字样的红幅标语,在画面中醒目可见,迎街的建筑物也披上了节日盛装。

观看的人们井然有序地处于马路两旁,人群中不时地爆发出欢呼声和鼓掌声,一浪接着一浪,飘向远方,队伍从远处迷蒙的天光中逐渐变大、变得清晰起来,接连不断地涌向新街口广场……街上还有穿制服的人民警察执勤,敬业的新闻记者正在聚精会神地抢拍群众翩翩起舞的镜头。这幅油画将当时人们社会生活中的一个侧影艺术地定格了下来。

同样在秦宣夫1956年的《国庆》中,我们看到的也是统一着装、整齐划一的方队。人群虽然庞大,但个体特征被弱化,融入到了欢庆的整体氛围中。

20 世纪 50 年代以后,以 “人民” 为核心的主题性美术创作迎来高峰期,这一阶段也成为美术界对人民大众关注最为集中的时期。

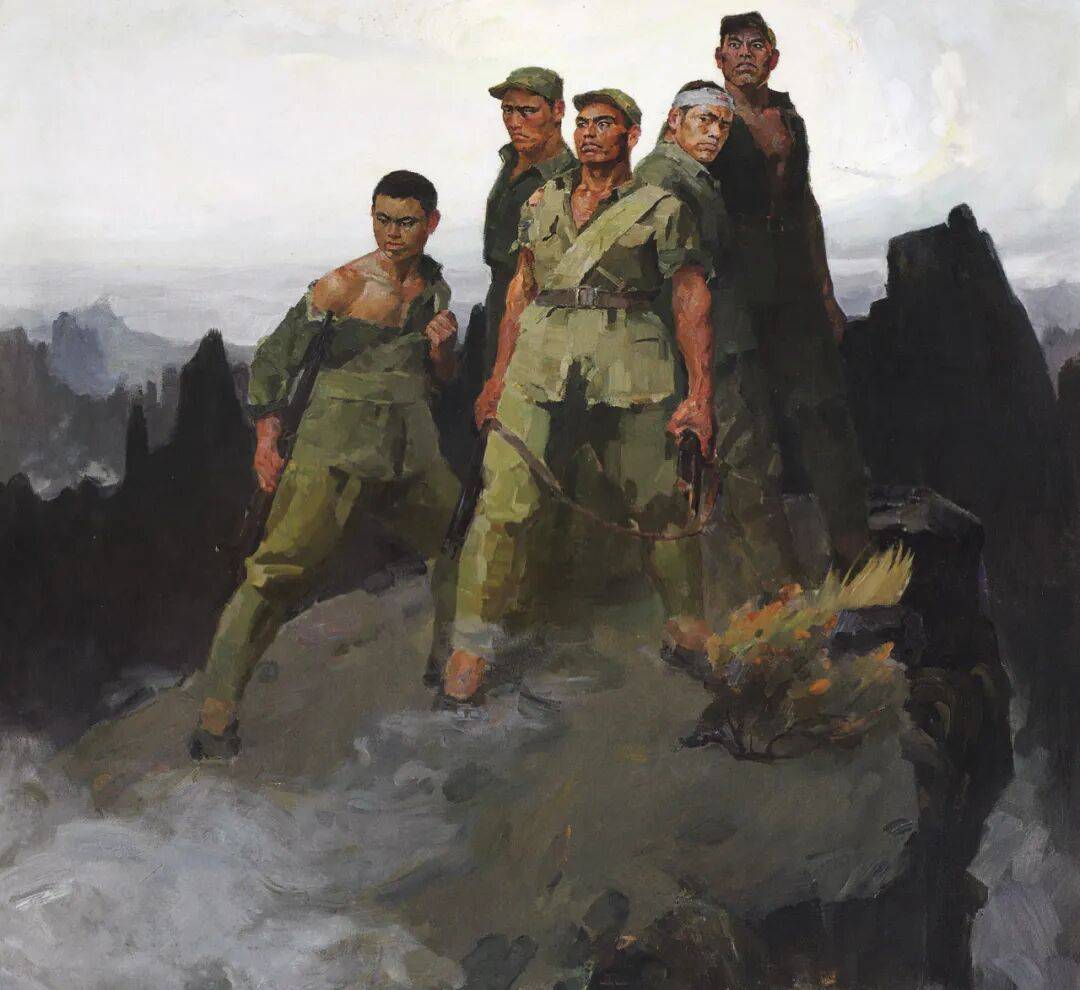

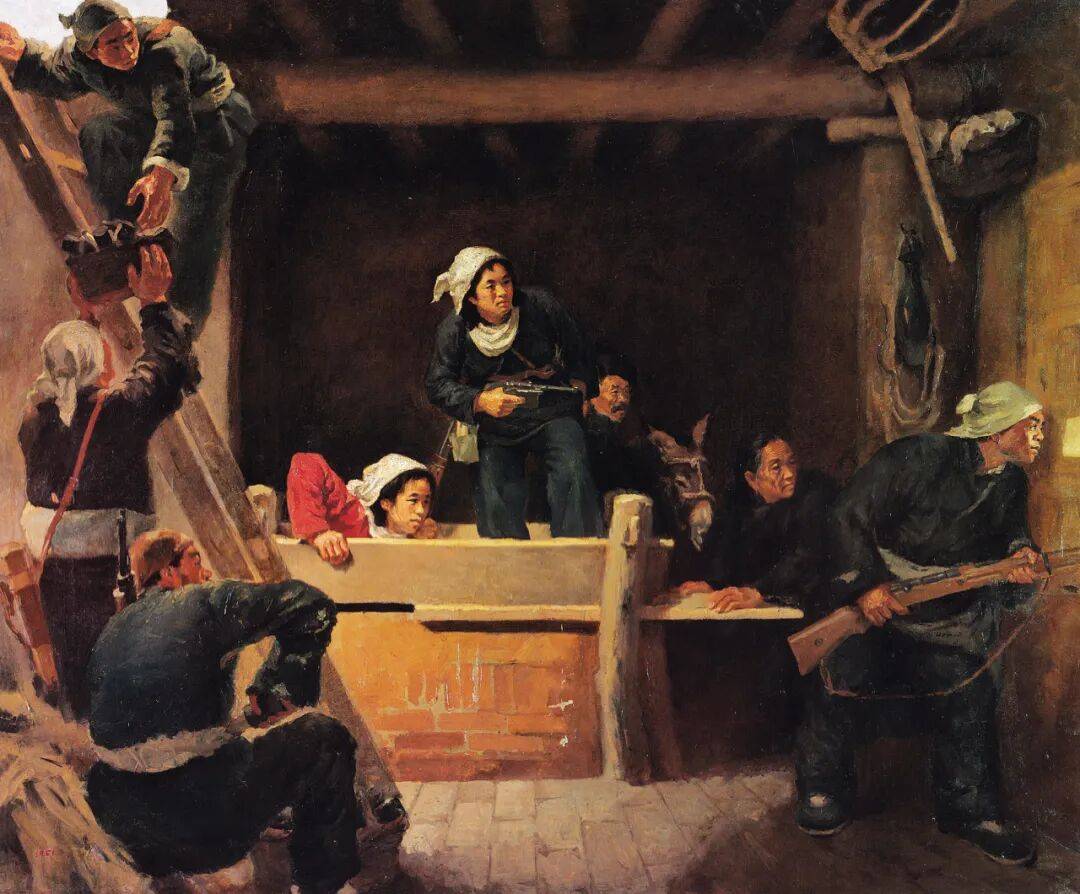

也有一类作品聚焦于中国在革命斗争中的历程,刻画了斗争中的牺牲与苦难,颂扬了坚韧不屈、奋勇向前的精神与必胜信念。例如詹建俊的《狼牙山五壮士》、罗工柳的《地道战》等,均多运用灰色调及深重沉稳的色彩,着重抒发英雄主义与理想主义情怀。这些作品不仅对当时及后世的中国人起到了深刻的爱国主义教育作用,更成为中国近现代独有的图像印记与民族记忆。

詹建俊的《狼牙山五壮士》是一幅表现抗战的经典之作,画作抓取烈士跳崖之前横眉冷对曰伪军的场面。五位壮士呈金字塔式构图,具有纪念碑般的效果,坚实而不可撼动,五个人动作神态各异,或回头怒视,或大义凜然,有的战士紧握双拳,表现出依然想消灭敌寇的愿望。作品中人物描绘惟妙惟肖,具有较强的体积感,整体色调偏冷,演奏出为中华民族献身的壮丽篇章。

在罗工柳的名画《地道战》中画家选择了准备战斗的瞬间,使静默的场面蕴藏着一种紧张的气氛。画面中刚从地道内探出身体的妇女,往房顶运送武器的青年,向屋外望的拎枪人,都巧妙地拓展了画面的空间,同时也将这特殊的游击战形式表现得十分典型和生动。

画面中的村民们手持武器,眼神坚定,身形紧密相依,仿佛铸成一道不可逾越的铜墙铁壁。个体的特征被弱化,取而代之的是高度统一的意志与斗志,他们是“人民战争” 伟力的象征,承载着保家卫国的时代精神。

改革开放的浪潮席卷 80 年代,思想解放的春风吹遍美术界。绘画的创作范式从 “宏大叙事” 转向 “现实关怀”,艺术家的目光开始下沉,聚焦于个体的生存状态与内心世界。“群众” 不再是模糊的集体符号,现实主义的笔触让画布上的面孔有了温度与灵魂。

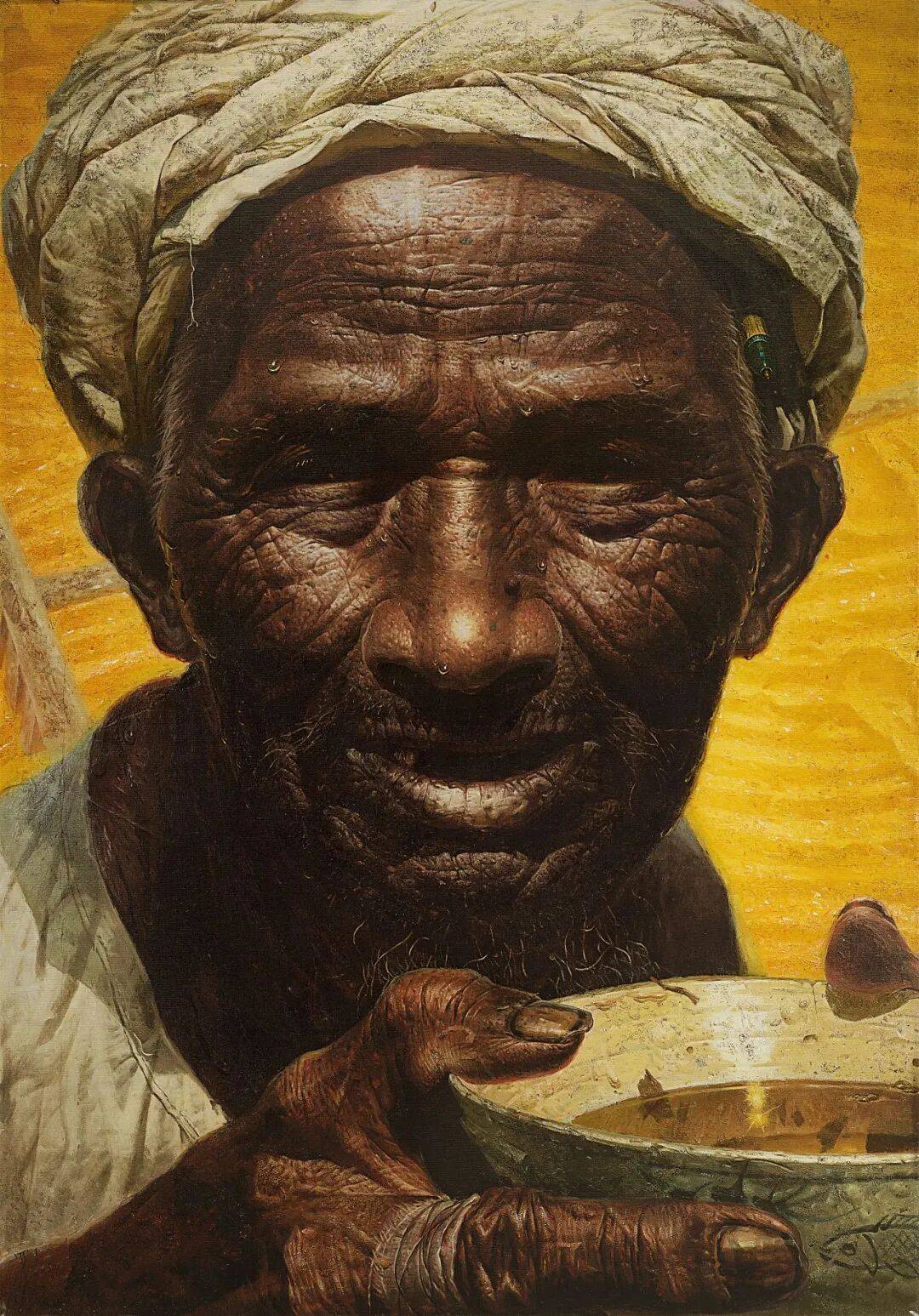

这一转变的标志性作品是罗中立1980年创作的《父亲》。《父亲》被视为伤痕画派的一个重要代表,是一幅典型的乡土写实主义作品,它是罗中立的成名作,也是代表作。

创作油画《父亲》时,罗中立还是四川美术学院的学生,这幅作品与当时大多数描写劳动者的作品完全不同,当时的同期作品大多具有着“喜悦、积极、乐观”等特点,而《父亲》一画,却表达出一位辛苦沧桑、忍辱负重的农民形象,脱离了假大空的惯性,将画中人的生活形象真实再现,视觉冲击巨大。

这幅画以超写实的手法,巨细无遗地描绘了一位饱经风霜的中国农民。画面中的老人,每一道皱纹、每一根白发、甚至皲裂的嘴唇和指甲缝里的泥土,都清晰可见。

这幅画以它不可比拟的真实性和人文关怀,以及纪念碑似的宏伟构图,给人以强烈震撼。虽然并非直接描绘国庆,但这幅作品用近乎照片般的写实,让观者直面农民的艰辛与伟大,产生强烈的共鸣。它将“人民”从一个概念还原为一个有血有肉、可感可触的“人”,它超越了单纯的肖像,成为一个民族记忆的符号。

艺术家开始将镜头拉近,描绘具体的劳动者、市民,画面中有了更多生活化的细节。主题也从歌颂丰功伟绩,部分转向描绘建设过程、日常生活和节日欢庆中的普通人民。

山东美术馆馆藏的王小晖作品《人勤路宽》,描绘了普通劳动者的日常场景,展现了人民吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神风貌。作品创作于1982年,入选了“第六届全国美术作品展览”。作者巧妙地刻画了两位劳动女性的背影,并刻意突出了自行车上手编篮筐的高度,使其成为画面中首先映入眼帘的内容,点明了“讴歌勤劳”的主题。作者注重色彩的对比和运用,人物服饰以黑、白为主,挎在肩上的布包和手编篮筐则采用鲜艳的色彩。同时强化的黑色边缘线,也突显了画面的装饰效果。作者通过精巧的构图和娴熟的笔法,展现了劳动女性勤劳、乐观、积极向上的生活面貌,也成为那个时代蓬勃向上的缩影。

《牧羊人》以情侣拥吻的瞬间为核心,颠覆了传统宏大叙事,用质朴笔触捕捉人性本真。

画面中男性背影强悍有力,女性神情羞涩笨拙,藏袍褶皱与草原背景的灰暗色调形成深沉氛围。陈丹青摒弃政治符号,通过“似真非真”的写实手法(如局部红血丝、服饰线头)赋予人物鲜活生命力。构图平视,使观者仿佛置身草原,与牧羊人共享情感张力。

这一作品被誉为“改革开放初期人性解放的象征”,其价值不仅在于技法,更在于对集体主义美学的反叛——将人民生活的日常片段升华为永恒的艺术哲学。藏地文化的原始野性与普世情感交织,成为跨时代的视觉寓言。

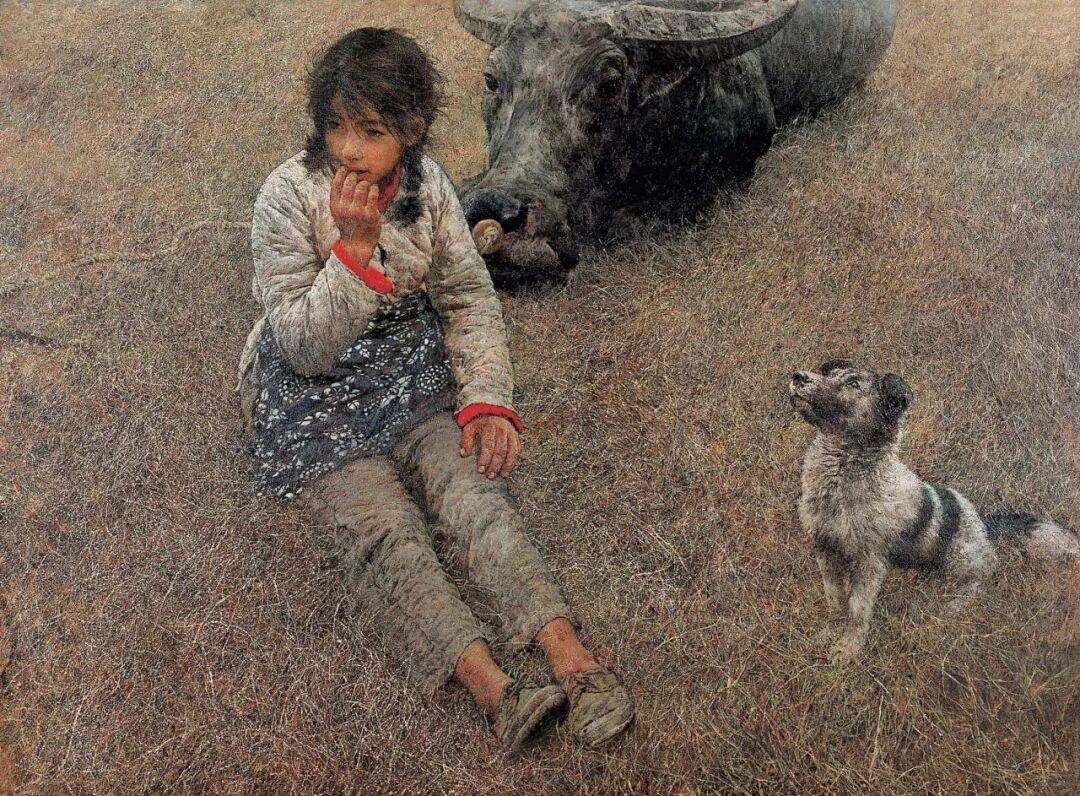

1982年展出后,何多苓的《春风已经苏醒》这幅画因契合改革开放初期对人性复苏的期待,被赋予时代象征意义,成为中国美术史的重要注脚。

这幅作品以诗意的现实主义风格,捕捉到个体情感的微妙波动。画面中,少女斜倚在草地上,眼神迷茫而悠远,身旁的狗与牛安静相伴,整个场景弥漫着淡淡的忧伤与对未来的憧憬。

当人们提及这幅绘画的时候,总会习惯性地将其纳入到“伤痕美术”之中。实际上,将何多苓归为“伤痕美术”是牵强和偏颇的,它遮盖了何多苓绘画的更重要价值。何多苓曾说:“我的早期作品你可以把它理解为伤痕,或者是伤痕的一种,但这种‘伤痕’是一种表象,一种符号,实际上是想表现它后面的一种诗意。你可以把伤痕看作是诗意的一种,但那里面并没有包含苦难的意思,而是一种很美的东西。”

这里的“群众”是脱离了集体语境的普通人,艺术家关注的不再是群体的共同命运,而是个体内心的情感褶皱,展现出改革开放初期人们思想的松动与对自我的探寻。

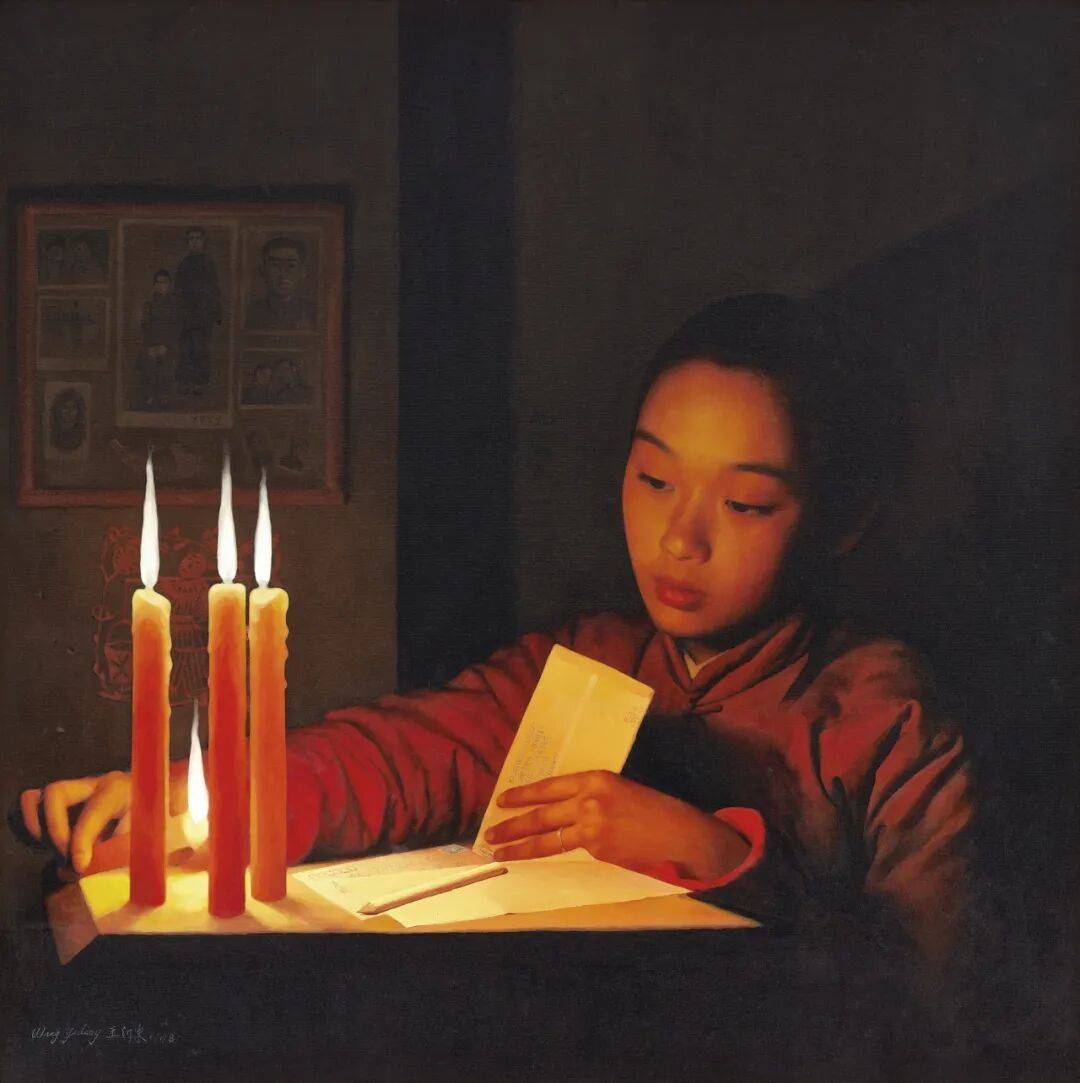

王沂东的《远方的信》描绘了一位乡村女子在村口读信的场景,她的表情中既有收到信件的喜悦,又夹杂着对远方亲人的思念与对生活的迷茫。画面没有宏大的背景,只有个体的日常瞬间,却精准地捕捉到了时代变迁中普通人民的情感状态。

此时的美术作品,不再追求 “高大全” 的完美形象,而是坦然面对个体的脆弱、迷茫与真实欲望,“群众” 形象在现实主义的土壤中,完成了从 “集体” 到 “个体” 的苏醒。

进入 21 世纪,中国社会的多元化发展为美术创作提供了更广阔的土壤。艺术观念的不断革新、创作媒介的日益丰富,让 “群众” 形象呈现出前所未有的多元与真实。他们不再被局限于特定的身份标签,而是涵盖了社会各个阶层、各个领域,其形象既有对日常的精准捕捉,也有对个性的极致彰显,构成了一幅鲜活的时代众生相。

忻东旺的《早点》以细腻的笔触,描绘了城市街头早点铺里的众生相:忙碌的店主、疲惫的食客、好奇的孩童,每个人的表情与姿态都各不相同,充满了生活的烟火气。艺术家没有刻意美化或批判,只是以客观的视角记录下这些普通劳动者的日常瞬间,让观众在熟悉的场景中感受到生命的真实与韧性。

这里的 “群众”,是城市运转中不可或缺的一份子,他们的个体故事,共同构成了新时代城市生活的缩影。

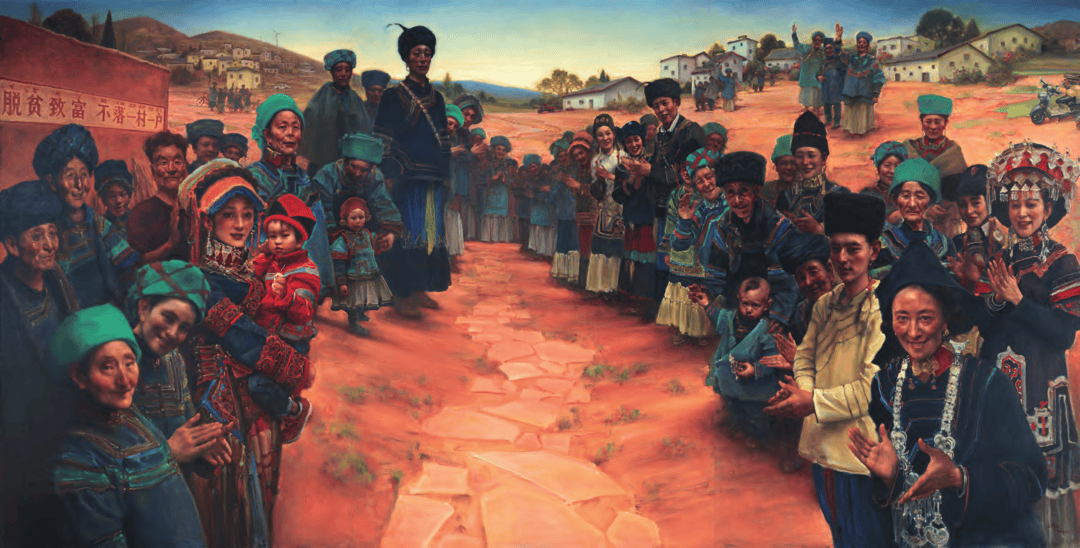

庞茂琨的油画《彝家新村欢迎您》紧扣精准扶贫、脱贫攻坚的时代脉搏,以写实手法与浓郁的民族色彩,生动镌刻出彝家新村的幸福图景与人民群众的精神风貌,兼具艺术审美与时代深意。村民身着色彩斑斓、纹饰精美的彝族传统服饰,银饰、刺绣等细节被细腻呈现,既彰显了彝族文化的独特魅力,也暗含生活改善后,群众对民族文化的珍视与文化自信的提升。

不同年龄、身份的村民在画同构成鲜活群像,既有个体的情感温度(如抱孩童妇女的温柔、老人的慈祥喜悦),又有集体的凝聚力,生动展现出脱贫攻坚为群众带来的物质提升与精神振奋,成为新时代乡村振兴、民族发展的生动注脚。

《工闲时分》描绘了农民工在粗劣艰苦的劳动间歇享受片刻小憩时释放出的疲惫却显得些许满足的神情。虽然,他们离开了农耕的稼穑,但劳动流出汗水的那份天然的满足是相同的。在农民的思维里,付出是等于收获的,这种疲惫中的满足深刻地体现了他 们对于收获充满的想象。在作品里, 画家并没有一味渲染打拼的艰辛与劳工环境的恶劣,而是把笔触放在打工者们结下的兄弟情谊和他们对于付出艰辛的收获想象的表现上。

画家在这件作品中强化了日中当午阳光直射给予工地带来的难耐的酷热,相互依偎的农民工在那一刻显得那么的纯朴诚恳, 可以想见他们离开家乡后在工地与工棚间共同结下的患难之交。

劳动人民有劳动人民的伟大,正所谓平凡铸就非凡。劳动人民是国家形象和民族文化的表征,塑造劳动人民形象是人民叙事的永恒主题。

陆庆龙笔下的农民工形象之所以真切感人,就在于他不是在画室里想象农民工的日常生活,更不是以俯视的角度投去上等人群抱有的怜悯与体恤的目光,而是把这些为中国改革开放的城市化建设做出巨大贡献的数以千万计的农民工,作为自己的父老乡亲、兄弟姐妹,去感受他们打拼 生活的精神世界。因而,他笔下真切的农民工没有丝毫的做作,没有外加的想象。

战争年代的英雄在历经枪林弹雨后产生,和平时代的英雄则往往从身边小事中涌现。

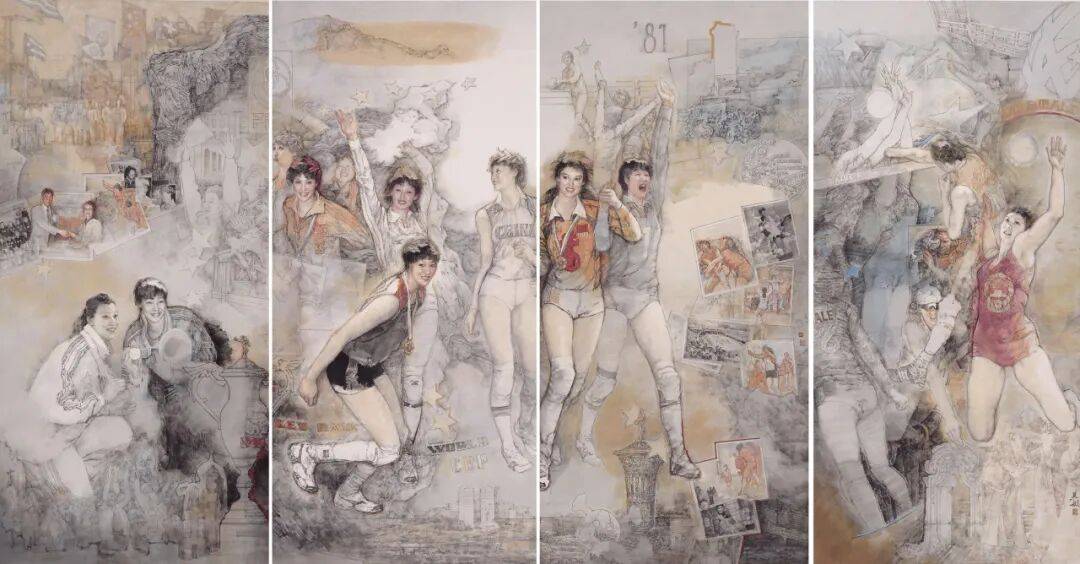

《铿锵玫瑰——中国女排首获世界冠军》这幅作品采取了超现实主义手法,将中国女排在后来夺取五连冠的不同时空、不同场景的重大事件进行组合。

布局上,采用条屏的形式,整幅作品由四部分组成。这种条屏的形式也是中国传统绘画的一种表现方法,它的特点是每一部分既相互联系又具有各自的独立性,创作起来也比较便捷,以前的山水画、花鸟画很多是用这种表现形式。在具体刻画上,他以工写结合的绘画技法进行艺术表现。人物以线条勾勒为主,同时辅之以色彩、明暗关系,形象的塑造真实自然、生动饱满。

背景部分,作者还描绘了万里长城、圆明园、人民英雄纪念碑等建筑、雕塑元素,展现了一个古老民族在经历百余年的痛苦磨难之后,像中国女排不断改写并刷新赛事纪录一样,以一种崭新的国家形象屹立于世界民族之林。而胜利女神雕像、冠军杯、奥运奖牌、外国城市建筑等画面背景与一张张记录女排姑娘们赛场打拼的照片,则表现了中国女排取得辉煌赛绩的不平凡历程以及她们克服重重压力、勇于刷新纪录的坚强毅力与决心。

2020年,突如其来的新冠疫情肆虐神州大地,全国各地的医护人员在那一时刻都紧绷了他们心中的信念,为疫情时刻准备着,油画作品《晨光》就是在这样的背景下创作的。作者想通过作品《晨光》传达一种希望,一种拨开云雾见青天的希望。天空中的一缕晨光,传递了时间,也象征了曙光即将到来。

作品《晨光》的环境设定在凌晨医护人员紧急集合出发的瞬间,旨在传递一种肃穆、紧急之感。背着行李、拉着物资的人们,义无反顾的背影形成了他们,作为白衣天使的主旋律。作为画面主人公手捧饭盒的医护人员,她是一位医生、一位妻子,更是一位母亲、一个女儿,但是在疫情之中,她仅仅是一位“无名英雄”。画面记录了她回眸的瞬间,眼神中流露出对家庭的不舍、对前方未知的忐忑,以及身为医护人员职责的果决与坚毅,也是对一线医护人员内心写照的集中体现。

全国人民在为美好生活而奋斗的过程中,也面临了很多挑战。众志成城抗击新冠肺炎疫情成为其中的重要体现。其中,医护工作者大无畏的牺牲精神是艺术家们刻画的重点。宋海永、张伟创作的《晨光》中,可亲可敬的“大白”正结队无畏前行。抗疫过程中涌现出的最美医者,既是群众典型,更是榜样。

何媛媛在所创作的作品《春社·九》中,通过宽阔的画幅和柔和的色调,以最大限度还原生活的温情之感——讨价还价的路边摊,熙熙攘攘的人群,满满当当的购物袋,浓郁的烟火气扑面而来,呈现出衣食富足的小康生活和乡间集市一派红火热闹的景象。

此外,数字艺术、装置艺术等新兴媒介也为 “群众” 形象的表达提供了新的可能。一些艺术家通过收集普通人的肖像、故事,创作成大型装置作品,让每一个个体的声音都能被听见。

21 世纪的 “群众” 形象,不再有统一的范式,他们是多元的、复杂的、真实的,既有着对美好生活的向往,也有着对现实困境的思考,这些形象共同勾勒出新时代中国社会的万千气象。

2025-10-03 19:04:50

2025-10-03 19:04:50 浏览次数: 次

浏览次数: 次 返回列表

返回列表 友情链接:

友情链接: